Разговор авторов-составителей книги Де кураторствоКатерины Носко и Валерии Лукьянец с Виктором Мизиано, теоретиком современного искусства, одним из ведущих кураторов Восточной Европы и основателем«Художественного журнала»,2017

Текст является фрагментом книги Де кураторство

Катерина Носко, Валерия Лукьянец: Очевидно, новые способы репрезентации искусства стали результатом трансформаций в самом искусстве, это особенно отчетливо прослеживается с конца XIX века в западноевропейском контексте. Отчего можно предположить, что именно художники стали первыми кураторами. А в какой степени куратор является художником?

Виктор Мизиано: Несомненно, любые изменения языка искусства предполагают новый тип его показа. Отсюда закономерно, что часто именно художники выступали активной инстанцией в корректировке режимов репрезентации. Причем не только в XIX и XX веках, но и ранее. И все же целесообразно здесь исходить из того, как понимается в конкретный период художественная деятельность и как она соотносится с другими социальными практиками. Художественный объект приобрел статус произведения в эпоху современности и, вменив свою эстетическую автономию, придал этому статусу привилегированный характер, то есть стал Произведением. Произведение же не предполагает куратора: оно самодостаточно, сокрытые в нем сокровенные смыслы раскрываются независимо от того, как его материальный носитель представлен. Репрезентация в этом случае сводится к решению чисто прагматических задач: обеспечения удобства осмотра работы, декорации ею интерьера и т. п.

Фигура куратора появилась тогда, когда искусство стало отказываться от своей автономии и стало искать свое место в диалоге с другими практиками. Точнее тогда, когда творчество, утратив свой привилегированный, подчас даже боговдохновенный статус, собственно, и оказалось практикой, а Произведение стало процессом. А это, в свою очередь, означает и то, что эстетическое стало присуще не только художественному творчеству, но и многим другим сферам деятельности. Об этом начали много писать и говорить начиная с конца 1960-х, когда теоретики стали обсуждать и определять новую, то есть сервисную, когнитивную, аффективную экономику.

И если мы говорим, что куратор есть производное от этой динамики, то имеем в виду несколько моментов. Во-первых, то, что в ситуации, когда произведение становится процессом, а выставка (особенно коллективная), следовательно, становится встречей нескольких, подчас многочисленных динамик, то во избежание хаоса и какофонии возникает необходимость в инстанции, их координирующей или аранжирующей. Подобно тому как при исполнении симфонической музыки дирижер организует различные динамики оркестрантов, а в театре режиссер — актеров. Во-вторых же, если мы признаем, что эстетическое сегодня становится компонентой многих современных сфер производственной деятельности, то странно было бы в этом отказывать практике, которая столь глубоко причастна к деятельности художника, которая не только призвана показывать произведения искусства, но и заказывать их, задавая при этом их тематический и образный режим.

Если же быть более конкретным, то грамматика кураторского проекта предполагает для начала то, что принято называть концепцией, то есть некую творческую идею, желательно достаточно высоко теоретически артикулированную. Более того, идея эта — не просто тема проекта, а некий принцип его функционирования. Ведь работая с произведениями, ставшими процессом, куратор должен задать некий вектор и принцип их становления и взаимного соотнесения, который для того, чтобы увлечь и заинтересовать художников, должен и сам обладать творческим потенциалом. Наряду с этим не менее творческой является и задача отбора участников выставки, смысловое соотнесение их авторских поэтик, как и соотнесение всего сложившегося ансамбля с исходной идеей выставки. Наконец, важен и феноменологический аспект кураторской практики: пространство выставки, расположение в нем работ, ритмика разворачивания экспозиции и т. п. Даже это беглое и далеко не полное описание должно свидетельствовать, что продукт кураторской практики — организм достаточно сложный, требующий воображения и творческой воли.

Вы сказали, что дирижер организовывает различные динамики оркестрантов, в театре режиссер — актеров, а куратор — художников. При этом у первого есть партитура, у второго — сценарий, которые можно повторять, а что для куратора является «партитурой/сценарием»?

В. М.: Это более чем уместный вопрос. И ответ на него состоит в том, что между авторской волей куратора и художниками нет никакой промежуточной инстанции.

КУРАТОР РЕАЛИЗУЕТ НА ВЫСТАВКЕ СВОЮ АВТОРСКУЮ КОНЦЕПЦИЮ, ТО ЕСТЬ СВОЮ ПАРТИТУРУ ИЛИ ДРАМАТУРГИЮ

Вот почему в нынешнюю эпоху креативной индустрии, экономик знания и аффектов куратор становится фигурой столь эмблематичной и вызывающей столь пристальный интерес у теоретиков

Существуют ли этические различия в способах действия художника как куратора и куратора в роли художника?

В. М.: Думаю, что кураторская практика управляется едиными этическими нормативами независимо от того, кто делает проект — статусный куратор или упражняющийся в кураторстве художник. Да, с художниками ассоциируются подчас модели богемного или трансгрессивного поведения, но этот тип авторства тяготеет к аффектации своей субъективности и не узнает себя в групповой работе по созданию сообщества.

Вы отметили важность смыслового соотнесения между собой художников в одном проекте. В связи с этим хотела бы вспомнить упоминание Юрия Лейдермана о сотрудничестве с вами в проекте, который состоялся «в одном провинциальном, богом забытом французском художественном центре. Там участвовало всего три художника: я, Дмитрий Гутов и Анатолий Осмоловский». Здесь у меня несколько вопросов. Первый касается вашего решения объединить именно этих трех художников. Чем был обусловлен ваш кураторский выбор в данном случае? А также насколько интенсивным было ваше участие в процессе?

В. М.: На самом деле это был Тур, не столь уж забытое богом место — город с вековой историей и знаменитым университетом, студенческое общество которого, собственно, и было организатором нашей выставки. Да и Центр современного творчества, который патронировал выставку, был в те годы во Франции достаточно на виду. Состоялась же выставка в 1993 году в помещении готической капеллы, в которой, как и пристало церковному помещению, была прекрасная акустика. Всем троим художникам-участникам я дал полный карт-бланш на проект, оговорив лишь одно — работа должна была включать звуковые эффекты. Идея сводилась к следующему: каждый из авторов будет естественно стремиться к наиболее полной и яркой самореализации, однако при этом должен будет осознавать, что рядом с ним будут присутствовать и другие два участника выставки, которые будут движимы теми же намерениями. Отсюда естественное желание избежать какофонии (в данном случае, учитывая акустический характер выставки, также и в прямом смысле этого слова) заставит участников продумать проект гибкий, способный бесконфликтно и даже гармонично сосуществовать с другими работами. Называлась выставка «Трио акустико» и полностью программно представляла мои кураторские интересы середины 1990-х. То было переходное время — время, когда все были окрылены идеями проектирования новых общностей. Как нового художественного сообщества, так и шире — нового постсоветского общества. Идея же диалога, принятия другого, сотворчества была в этой выставке не только темой, но также и принципом, заложенным в саму основу проекта. Критерий же, по которому я пригласил именно этих троих художников, был очень прост — это были три автора с совершенно полярными, не сводимыми к друг другу позициями, что делало реализацию важной для меня в этом проекте идеи вынужденного диалога с другим особенно интригующей. Важно и то, что все трое были замечательными художниками и носителями сильной авторской позиции.

Что значит для вас вовлеченность куратора в проект? Какова ваша стратегия в работе с художниками?

В. М.: На протяжении своей уже фактически тридцатилетней практики мне приходилось несколько раз менять тип кураторской работы. Описанная же только что (при рассказе о «Трио акустико») кураторская методология была мной тогда, в 1990-е годы, определена как «куратор-модератор»: роль куратора в данном случае сводилась к провокации некого взаимодействия между художниками, к инициации некого процесса, который затем куратор контролировать в полном мере уже не способен, а может лишь отчасти его направлять, модерируя диалог вовлеченных в него участников. Аналоги подобной методологии были в 1990-е и на интернациональной сцене, а наиболее устоявшимся ее определением стал введенный Алексом Фаркухарсоном термин «перформативный куратор». Я же тогда данную методологию довольно подробно описал в своем тексте «“Гамбургский проект”: прощание с дисциплиной», а также в ряде других текстов, в которых отстаивал идею, что куратора и художников связывает дружба, что подлинная цель любого проекта — это создание сообщества и т. д.

Позднее в 2000-е, как и в текущем десятилетии, я обратился к методологии более конвенциональной, то есть к созданию подчас довольно масштабных тематических и зрелищных выставок, приглашая к работе художников, с которыми далеко не обязательно лично знаком. И все же склонен считать, что все, что я формулировал в 1990-е, отражает сокровенную суть кураторства, его этику и миссию.

В самом деле, тот благоприятный опыт сотрудничества с куратором, о котором вспоминают некоторые художники, связан не только с их профессиональными отношениями. И если мы говорим о «дружбе» или «любви» (Паскаль Гилен) между куратором и художником, насколько тогда возможен, исходя из вашего опыта, отстраненный взгляд первого?

В. М.: Рильке говорил, что высшее предназначение любящих — это охранять одиночество друг друга. Дружба же социологами определяется как сериальный тип связей, то есть дружеские отношения предполагают не только встречи, но и расставания. Говоря иначе, несмотря на высокую аффективность, и любовь, и дружба не предполагают полного отождествления субъекта с другим. Напротив, близость к другому помогает лучше осознать его отличие, а через это и лучше понять свою самость. Как и то, что субъект не есть некой целостностью: мы открываемся другому, потому что в нас уже есть для него место. В этом внутренняя и позитивная диалектика аффектов. Говоря же конкретнее, куратору намного проще и продуктивнее работать с художником, с которым у него уже сложился опыт совместной работы, чьи сильные и слабые стороны он хорошо знает.

ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ КУРАТОРА, ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ПРЕДПОЛАГАЕТ, В ЧАСТНОСТИ, И ЭТУ НАРАБОТАННУЮ СИСТЕМУ ЛИЧНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ С КОНКРЕТНЫМИ ХУДОЖНИКАМИ

Приглашая того или иного куратора к работе над проектом, институция всегда учитывает этот ресурс: куратор ценен не только своей интеллектуальной позицией или авторским экспозиционным почерком, но и стоящими за ними художниками, которых он потенциально может привести в проект.В украинском контексте некоторые художники, работая над персональными проектами, говорят, что сами выполняют в нем и роль куратора, поскольку, по их мнению, лучше их высказывание никто не сформулирует. Что значит «быть куратором» в данном случае? Или здесь, скорее, вопрос терминологии?

В. М.: Совершенно согласен, что художник может прекрасно справиться с персональным выставочным проектом. Впрочем, не только с персональным, но и групповым. Ведь если мы говорим, что куратор — художник, но это предполагает, что и художник может быть куратором. Ведь если я объясняю появление кураторства тем, что искусство отказывается сегодня от автономии, а произведение — от былой самодостаточности, и что художественная деятельность начинает искать себя в диалоге с другими практиками, то вся эта аргументация работает и на то, чтобы оправдать право художника на кураторство. И должен признаться, мне приходилось несколько раз отказываться от кураторства персональных проектов художников, когда мне было очевидно, что к проекту этому не прибавить, не убавить, что мне в нем нечего делать.

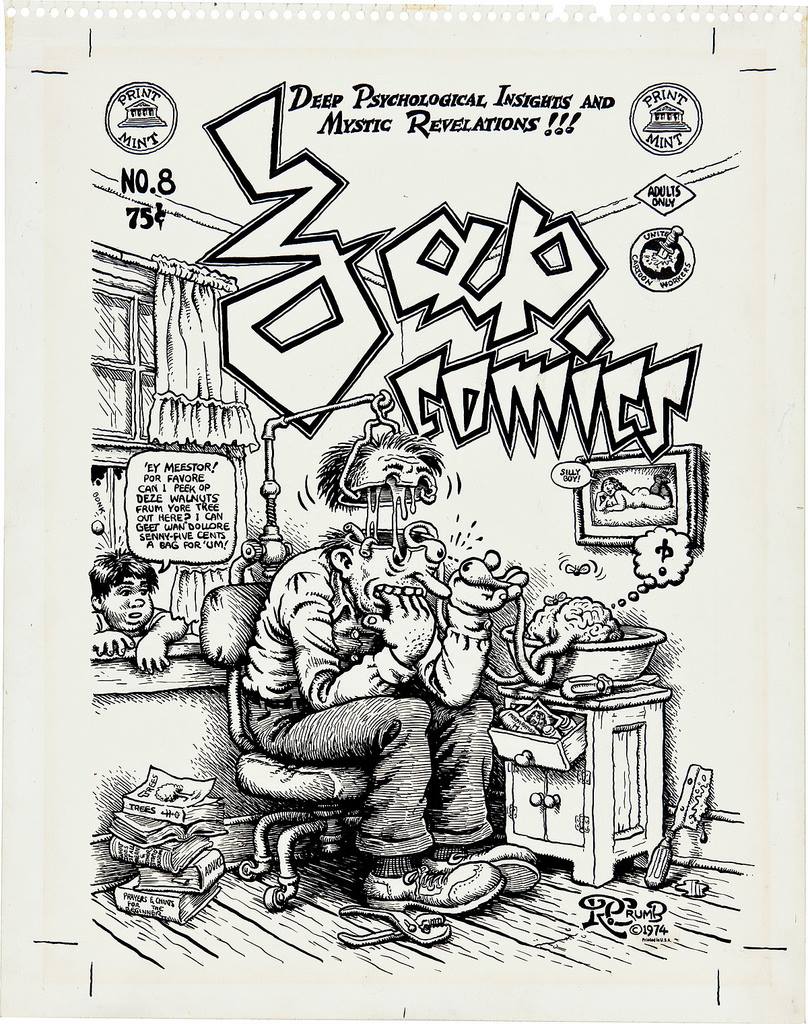

Однако я бы только оговорил, что далеко не все из представленных сегодня художественных поэтик предположены к выходу в кураторскую деятельность. К примеру, творчество художников-активистов, художников, ориентированных на создание сообществ, на социальные и медиальные взаимодействия и т. п. — творчество таких художников, по сути, уже находится на территории, во многом совпадающей с той, которую занимает куратор. Неслучайно, что и Джозеф Кошут, и Риркрит Тиравания, и Маурицио Каттелан, и Тобиас Ребергер, и Анджей Жмиевский, и многие другие стали авторами прекрасных выставочных проектов. Но в то же время существуют и другие поэтики, более субъективные, более формальные и экранные, которые в меньшей степени чреваты выходом к кураторским занятиям.

Если говорить о современном мире искусства, в котором задействованы разные агенты, то ключевое место остается за художником. Тем не менее, существуют проблемы, связанные с инструментализацией искусства, возникают акты цензуры. Очевидно, куратор должен уметь балансировать между противоположными сторонами процесса или принимать чью-то сторону. Как удается балансировать вам?

В. М.: Раз я называю куратора медиатором или модератором, то я априорно исхожу из его посреднической миссии, которая — и тут вы совершенно правы — не ограничивается лишь согласованием устремлений художников внутри выставочного проекта. Куратор — независимый куратор — находится между художниками-участниками и принимающей проект институцией. В сущности все три инстанции заинтересованы в успехе проекта, что предполагает их взаимное стремление к пониманию и солидарности. И все же у каждого из них есть свое видение успеха, которые могут и не совпадать, что, в свою очередь, чревато конфликтом. Если быть объективным, то в этом конфликте уязвимой может быть позиция не только институции (к примеру, и в самом деле, цензурирующей слишком радикальную работу художника), но и художника, чьи требования могут быть не в полной мере обоснованы. Идеального профессионально безупречного рецепта решения этих конфликтов, на мой взгляд, нет. Ведь, пытаясь решить их, куратор действует не в пространстве художественном и эстетическом, а в пространстве социальном, и потому он вкладывает в него не столько свой профессиональный, сколько сугубо личный человеческий ресурс. Он может сгладить конфликт, прибегнув к убеждению, рациональным аргументам, принципиальной твердости или к лукавству, манипуляциям, обещаниям неосуществимого и т. п. Трудно заранее сказать, что здесь может быть этически предосудительно, а что — оправданно. Но главной направляющей мотивацией здесь, конечно же, является проект и его творческая полноценность, гарантом которого куратор и является. Только вот, если мы согласны, что конечной целью кураторского проекта является не просто зрелищная экспозиция, а создание сообщества, в создании которого задействовано не только академическое знание и менеджерские процедуры, но и аффект дружбы, то неизбежно, что полноценность проекта будет оцениваться не только эстетически, но и этически.

ЕСЛИ СКАЗАТЬ ИНАЧЕ, ТО КУРАТОР ОТНЮДЬ НЕ ОБЯЗАН НЕПРЕМЕННО ВСТАВАТЬ НА ЗАЩИТУ ХУДОЖНИКА, НО ЕСЛИ ОН, РЕШАЯ КОНФЛИКТ, НАРУШИТ ЭТИКУ ДРУЖБЫ, ТО ЭТО БУДЕТ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОВАЛОМ

Вы не могли бы рассказать о случаях, когда вам приходилось выступать «адвокатом» художника?В. М.: Из выпавших мне на профессиональную долю конфликтов самый знаменитый и обросший богатой мифологией был спровоцирован коллизиями стокгольмского проекта 1996 года «Interpol». Я не буду подробно рассказывать эту историю, имеющую достаточно сложный нарратив, кульминация которого, как известно, пришлась на вернисаж выставки, когда Олег Кулик в присущем ему тогда перформативном амплуа собаки покусал почтенную публику, а Александр Бренер разрушил работу другого участника, китайца Венда Гу (Wenda Gu). Достаточно детально я описал ход и суть этого проекта в своем тексте «“Interpol”: апология поражения», который не трудно найти в сетях. Если же ответить на ваш вопрос, то, да, я в этом тексте, как и в других высказываниях, оправдывал спровоцировавших скандал художников, хотя, как это ни парадоксально, сам отнюдь не был в восторге от их действий и усматривал в них этически уязвимую изнанку. Мои же аргументы в их пользу исходили как раз из логики проекта, который предполагал многоэтапную совместную работу, в ходе которой художники делегировали друг другу право на предельно искреннее и крайне радикальное высказывание. Ни тогда, ни сейчас я не являюсь сторонником трансгрессивных жестов, но готов признать, что это тоже форма коммуникации и диалога.

Возвращаясь к более конвенциональной методологии, о которой вы уже упоминали, скажите, какими критериями вы руководствуетесь, выбирая работы художников?

В. М.: Отказавшись от процессуальных проектов, я естественно получил новые возможности — привлекать художников, минуя предварительный опыт личного знакомства, включать в проекты уже готовые работы и т. п. И все же главным для меня критерием в формировании выставки остаются не некие автономные формальные качества произведения, а заложенные в них формы жизни. Ранее своими перформативными, развивающимися во времени проектами я как бы практиковал создание форм жизни, а ныне я их исследую и описываю как бы со стороны.

Отсюда и тематика моих последних проектов — «Невозможного сообщества», цикла «Удел человеческий» и др. Все они в той или иной форме работают с антропологическими и социальными проблемами, взыскуют возможности человеческой совместности и пытаются определить внешние пределы и внутреннюю диалектику того, что мы определяем как человеческое.

В каких формах сегодня может существовать кураторский проект? Например, мне не раз приходилось слышать от художников, что цель их художественной практики — книга, которую они мыслят своим кураторским проектом.

В. М.: Признаюсь, что в последнее время меня увлекает задача превращения экспозиции выставки в самодостаточное зрелище, придание ей некой повышенной образной цельности и даже прециозности. Неслучайно серия моих последних проектов начинается с выставки, которую я сделал в рамках последней Венецианской биеннале, дав ей программное название «Ornamentalism» (2015). Она не просто тематизировала творчество художников, работающих с феноменом орнамента (разумеется, не в прямом смысле, а метафорически), но и сама была выстроена как орнаментальное зрелище. Что же касается моей последующей выставки «Избирательное сродство», то многие отметили, что хотя она и представляет творчество десяти участников, но выглядит как персональный показ одного художника или же даже как одна его авторская инсталляция. И думаю, что этот поворот есть не только моя прихоть, но и нечто этапное, присущее многим чутким кураторам и художникам. Программное объяснение этой динамики я дать пока не берусь. Но предполагаю, что в этом повороте кураторства к приданию выставки программной гомогенности просматривается поворот современного создания к онтологической проблематике. Ведь на этих выставках отдельное авторское высказывание растворяется во внеперсональном рисунке экспозиции — в ее орнаменте.

И в завершение несколько вопросов, которые немного сменят направление нашего разговора. Во время лекции в 2015 году в Муниципальной галерее в Харькове в рамках «Кураторского интенсива» вы сказали, что вы — счастливый куратор, потому что все проекты, которые вами задумывались, были реализованы. Изменился ли ваш взгляд на этот вопрос с тех пор? И могли бы вы сказать, имея многолетний опыт кураторства, что для вас всегда значат знакомства и работа с художниками?

В. М.: Я и в самом деле не могу жаловаться на судьбу. Большая часть того, что я задумал, легко осуществлялась. Точнее, иначе я редко, когда сам начинал пристраивать задуманные мной проекты, а несколько сделанных мной подобных попыток обернулись неудачей. Обычно я получаю предложения и только тогда начинаю замышлять проект, а если их нет, то я этим совсем не тягочусь. Я с радостью ухожу в теоретическое сочинительство и продолжаю увлекательную рутину редактирования «Художественного журнала». Думаю, это правильное отношение к делу.

НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ЖАЛКОГО, ЧЕМ «КУРАТОР В ПОИСКАХ ЗАКАЗА»: БЕГАЮЩИЕ ГЛАЗА И СУЕТЛИВЫЕ ТРАЕКТОРИИ НА ВЕРНИСАЖАХ, ВИРАЖИ ВОКРУГ ЧИНОВНИКОВ И ОЛИГАРХОВ, БОЛЕЗНЕННАЯ ЗАВИСТЬ К УДАЧАМ КОЛЛЕГ ПО ЦЕХУ И Т. П.

А я видел в этом состоянии интернациональных коллег с, как кажется со стороны, неколебимой репутацией...Что касается вашего второго вопроса, то могу сказать, что часто мои знакомые, непричастные к художественному миру, задают мне вопрос, за что я люблю современное искусство, я отшучиваюсь, говоря, что люблю не искусство, а причастных к нему людей. Но должен сказать, что так оно и есть. Я ведь неслучайно с радостью ухожу в академические штудии, когда предоставляется тому возможность: делание выставок само по себе меня мало увлекает. Единственное, почему я каждый раз соглашаюсь, получив очередное предложение, так это ради перспективы творческого общения с художниками. Признаюсь, именно от них я получаю лучшие советы и идеи. Художники-участники проекта — полноценные его соавторы...Опубликованный текст является фрагментом книги Де кураторство